「最近、下痢や腹痛をおこしやすいが、これも妊娠初期の症状なのだろうか」

「腹痛があっても赤ちゃんは大丈夫なのだろうか」

と不安に思っていませんか。

妊娠初期の症状として「下痢」「腹痛」はおこりやすい症状だといえます。

ただし下痢や腹痛のなかには、注意するべき症状も。

この記事では、おもに以下の内容を解説していきます。

・ 妊娠初期に腹痛や下痢がおきやすい原因

・ 妊娠初期の下痢で注意すべき6つの症状

・ 妊娠初期におきる下痢への対処法4選

この記事を読むと、妊娠初期におきる下痢や腹痛の対処法がわかり、安心して妊娠生活を送れるようになりますよ。

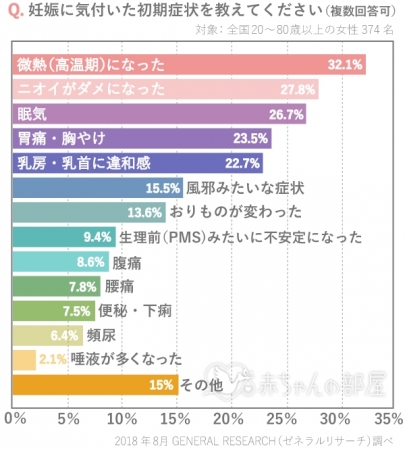

妊娠初期は腹痛と下痢を感じる妊婦さんは約16%

妊娠初期に腹痛や下痢、便秘など腹部の異常を感じる妊婦さんは意外に多いといえます。

実際、株式会社ゼネラルリンクが行ったアンケート調査によると、妊娠に気付いた初期症状として

・腹痛(8.6%)

・便秘・下痢(7.5%)

など、合計約16%の妊婦さんが腹痛などの症状を感じたと回答していることがわかりました(※1)。

つまり妊娠初期において、約6人に1人は腹部の異常を感じているのです。

画像および本文出典:(※1)株式会社ゼネラルリンク「妊娠初期症状・つわりに関する調査!76.8%は「日常生活に支障がある」【赤ちゃんの部屋】」

妊娠初期に下痢や腹痛がおきやすい3つの理由

多くの妊婦さんが悩まされる下痢や腹痛が起きる原因は、大きく3つあげられます。

1.ホルモンバランスの変化

2.子宮の成長

3.ストレス

順番に内容を解説していきます。

理由1:ホルモンバランスの変化

妊娠すると以下3種類のホルモン分泌量が増えるため、腹痛や下痢の原因になります。

・プロゲステロン(黄体ホルモン)

・エストロゲン(卵胞ホルモン)

・hCG(ヒト絨毛ゴナドトロピン)

これらは妊娠の準備・維持を行い、胎児の成長を促すために欠かせないホルモンです。

また腸の活動をおさえる働きがあるため、下痢や便秘など腹痛の原因になりやすいといえます。

理由2:子宮の成長

子宮は成長する際に収縮を繰り返しますが、痛みも伴います。

また胎児が成長すると子宮が引き伸ばされ、周辺の臓器に圧力がかかり、腹部に痛みを感じる原因となるのです。

子宮周辺の靱帯も一緒に引き伸ばされることも、下腹部の痛みの原因になります。

理由3:ストレス

妊娠中は不安や緊張など、ストレスがかかりやすい状態です。

ストレスは自律神経の乱れにつながり、消化器官の働きが弱まるため、下痢や腹痛の原因になります。

妊娠初期の流産が疑われる腹痛や出血の特徴

流産とは、妊娠22週未満で胎児が亡くなることをさします(※2)。

公共社団法人 日本産婦人科学会によると、妊娠のうち「約15%」は流産につながるといわれているのです(※3)。

以下のような症状がみられる場合は、流産の可能性が考えられます。

・暗赤色または鮮紅色の出血

・子宮の収縮に伴った腹部の痛みや痙攣

・妊娠週数が進むごとに腹痛が強くなり、出血量が増える

上記の症状があるからといって、流産が確定しているわけではありませんが、早急に医師へ相談するようにしましょう。

出典

(※2)働く女性の心とからだの応援サイト「働く女性が流産・死産と言われたら」

妊娠初期の下痢で注意すべき5つの症状

妊娠初期の下痢に伴い、以下いずれかの症状があるときや改善する気配がない場合は、病院で早急に受診をしましょう。

1.嘔吐する

2.発熱を伴う

3.便に血が混じる

4.膣から出血する

5.激しい腹痛

症状1:嘔吐する

下痢に加えて嘔吐した場合には食中毒や胃腸炎の可能性が高くなります。

妊娠中は免疫力が落ちているので、健康な人では発病しないリステリア菌で重症になることもあります。

胃腸炎には整腸剤、リステリア菌への感染であれば抗生物質で対策できるのでかかりつけの産科に相談しましょう。

症状2:発熱を伴う

下痢に加えて発熱が伴った場合に関しても、嘔吐の場合と同様に何らかの感染が疑われるのでかかりつけ医への相談をしましょう。

高熱が出ると赤ちゃんへの影響を心配しますが、40℃を超える高熱が数日続くようでなければ熱の影響は無いでしょう。

ただし下痢と発熱で体全体のエネルギーが奪われているため、早目の対応が必要です。

症状3:便に血が混じる

下痢を繰り返すことで肛門付近が切れることで出血している場合は問題ありませんが、傷が無いのに出血が見られる場合には、消化器になにか異常がある可能性があります。

すぐに受診をしましょう。

症状4:膣から出血する

妊娠初期には着床出血で膣から血が出ることがあります。

そのほかに妊娠12週以内で早期流産が起こる場合にも、腹痛とともに出血があります(※4)。

下痢や腹痛で、膣からの出血が伴う場合には注意が必要です。

出典:(※4)国立研究開発法人国立成育医療センター「切迫早産って、いったいな何?」

症状5:激しい腹痛

冷や汗をかくほどの激しい腹痛がある場合には注意が必要です。

激しい下痢のときの痛みと出産のときの陣痛は、ともに冷や汗をかくほどの痛みです。

妊娠中の激しい腹痛は、下痢ではなく子宮の収縮によるものの可能性があるため、受診することをおすすめします。

妊娠初期の下痢や腹痛の対処法【4選】

ここでは、妊娠初期の下痢や腹痛の対処法を4つ紹介します。

どれも簡単な方法なので、いまから積極的に生活へ取り入れていきましょう。

1.生ものは食べない

2.刺激物・消化の悪いものは食べない

3.水分補給はこまめに

4.身体を冷やさない

順番に解説していきます。

対処法1:生ものは食べない

たとえば、生ものには以下のような食品があげられます。

・寿司や刺身

・非加熱のチーズ

・生ハム

・スモークサーモン

・パテ

・加熱殺菌されていないローストビーフ

妊娠中に上記のような生ものを食べると、免疫力が下がっているため食中毒になりやすく、症状が重篤になる場合もあるのです。

とくに生肉を食べることによる「トキソプラズマ症」「リステリア症」への感染には気を付けましょう。

胎児が感染した場合、死産や流産、視力障害などが発症する可能性があるからです(※5)(※6)。

あまり生だと思われていないナチュラルチーズやパテなどもこれらの危険性があるためよく注意してください。

出典

(※5)国立感染症研究所「妊婦さんおよび妊娠を希望されている方へ」

参考厚生労働省「これからママになるあなたへ食べ物について知っておいてほしいこと」

対処法2:刺激物・消化の悪いものは食べない

妊娠前から辛い物が好きな方もいるでしょうが、スパイスや香辛料も量が多すぎると腹痛、下痢の原因になります。

妊娠中は胃腸の働きが弱くなっているので、下痢が見られるようであれば少し控えましょう。

対処法3:水分補給はこまめに

下痢は思ったよりも多くの水分が体外へと出てしまいます。

一度にたくさん水分を取る必要はありません。

少しずつで良いので失った水分を取り戻して脱水にならないよう気を付けましょう。

対処法4:身体を冷やさない

体が冷えることで下痢を引き起こすこともあります。

胃腸の動きも血流も悪くなるのでさらに消化がしづらくなります。

元々冷え性の人は手足、お腹をあたためて過ごすことが大切です。

まとめ

妊娠初期には子宮やホルモンバランスの変化が起き始めるので、特に下痢や腹痛が起きやすい状態であるといえます。

また、つわりが始まり、繰り返す嘔吐や腹部の不調が始まるのも妊娠初期に起こる変化です。

それに加え免疫力が落ちる傾向にあるので生ものや冷えに気を付けて腹痛を防ぐことも必要です。

それでも、いつもと違う腹痛・出血・長引く腹痛など、心配なことがあれば早めに受診しましょう。

チャンスは出産時の一度きり。赤ちゃんの将来の安心に備えるさい帯血保管とは

うまれてくる赤ちゃんのために、おなかに赤ちゃんがいる今しか準備できないことがあるのをご存知ですか?

それが「さい帯血保管」です。さい帯血とは、赤ちゃんとお母さんを繋いでいるへその緒を流れている血液のことです。この血液には、「幹細胞」と呼ばれる貴重な細胞が多く含まれており、再生医療の分野で注目されています。

このさい帯血は、長期にわたって保管することができ、現在は治療法が確立していない病気の治療に役立つ可能性を秘めています。保管したさい帯血が、赤ちゃんやご家族の未来を変えるかもしれません。

しかし採取できるのは、出産直後のわずか数分間に限られています。採血と聞くと痛みを伴うイメージがあるかと思いますが、さい帯血の採取は赤ちゃんにもお母さんにも痛みはなく安全に行うことができます。

民間さい帯血バンクなら、赤ちゃん・家族のために保管できる

さい帯血バンクには、「公的バンク」と「民間バンク」の2種類があり、公的バンクでは、さい帯血を第三者の白血病などの治療のために寄付することができます。

一方民間バンクでは、赤ちゃん自身やそのご家族の将来のために保管できます。現在治療法が確立されていない病気に備える保険として利用できるのが、この民間さい帯血バンクです。

ステムセル研究所は、国内シェア約99%を誇る国内最大の民間さい帯血バンクです。

ステムセル研究所が選ばれる理由

・1999年の設立以来20年以上の保管・運営実績あり

・民間バンクのパイオニアで累計保管者数は7万名以上

・全国各地の産科施設とのネットワークがある

・高水準の災害対策がされた国内最大級の細胞保管施設を保有

・厚生労働省(関東信越厚生局)より特定細胞加工物製造許可を取得

・2021年6月東京証券取引所に株式を上場

詳しい資料やご契約書類のお取り寄せは資料請求フォームをご利用ください。

さい帯血を保管した人の声

■出産の時だけのチャンスだから(愛知県 美祐ちゃん)

■さい帯血が本当の希望になりました(東京都 M・Y様)

※ほかの保管者の声はこちらから

さい帯血保管は、赤ちゃんへの「愛」のプレゼント。

赤ちゃんに会えるまでのもう少しの期間、ぜひ少しでも快適に、幸せな気持ちで過ごしてくださいね。

▼さい帯血保管について、もっと詳しく

この記事の監修者

坂田陽子

経歴

葛飾赤十字産院、愛育病院、聖母病院でNICU(新生児集中治療室)や産婦人科に勤務し、延べ3000人以上の母児のケアを行う。

その後、都内の産婦人科病院や広尾にある愛育クリニックインターナショナルユニットで師長を経験。クリニックから委託され、大使館をはじめ、たくさんのご自宅に伺い授乳相談・育児相談を行う。

日本赤十字武蔵野短期大学(現 日本赤十字看護大学)

母子保健研修センター助産師学校 卒業

資格

助産師/看護師/国際認定ラクテーションコンサルタント/ピーターウォーカー認定ベビーマッサージ講師/オーソモレキュラー(分子整合栄養学)栄養カウンセラー